Lieblingsautoren

Dienstag, 26. Dezember 2023

"A Killer Christmas at Honeychurch Hall" von Hannah Dennison

Sonntag, 24. Dezember 2023

"Fröhliche Weihnacht überall. Geschichten aus aller Welt" - Anthologie, diverse AutorInnen

Allen, die Weihnachten, Yule, Jul, Noël, Navidad, Hanukkah oder was auch immer, heute und in den nächsten Tagen feiern, wünsche ich ein Frohes Fest. Leider gibt es heute, wie so oft und meistens, wieder nicht den lang ersehnten Schnee zu Weihnachten. Aber ich habe vor ein paar Wochen die Wetterlage genutzt, um dieses Foto zu machen. Ich finde es passt so gut zur Anthologie “Fröhliche Weihnacht überall. Geschichten aus aller Welt” aus dem Diogenes-Verlag. Das Buch war im #Adventsgeschmöker von @schmoekerbox am 1. Dezember. Und tatsächlich sind in diesem Büchlein genau 26. Geschichten versammelt, man könnte also den ganzen Advent lang jeden Tag eine andere Geschichte lesen, bis einschließlich zum zweiten Weihnachtsfeiertag.

Ich habe es nicht so gemacht, da ich ehrlicher Weise sagen muss, dass ich kein großer Shortstory-Fan bin. Die wunderbare Donna Tartt hat über Kurzgeschichten gesagt: “[...] they're not the form I enjoy most, as writer or reader. Just as you're starting to be interested, you're shown the door.” Ich stimme ihr absolut zu. Aber ich wollte dem Buch dennoch eine Chance geben und bin froh, dass ich es getan habe. Ein paar Geschichten haben mit nämlich wirklich gut gefallen und ein wohlig-warmes weihnachtliches Gefühl in mir erzeugt. Diese Geschichten waren: “Noemis Oma” von Agathe Mulot, “Weihnachten in New York” von Jeanette Winterson, “Weihnachten bei Familie Smith” von Zadie Smith und “Auggie Wrens Weihnachtsgeschichte” von Paul Auster. Sie alle haben eine gemeinsame Botschaft: Das Wichtigste an Weihnachten sind die Menschen, mit denen wir es verbringen und die gemeinsame Zeit, die wir ihnen schenken. In diesem Sinne: Euch und den von euch geliebten Menschen: Frohe Weihnachten!

Dienstag, 19. Dezember 2023

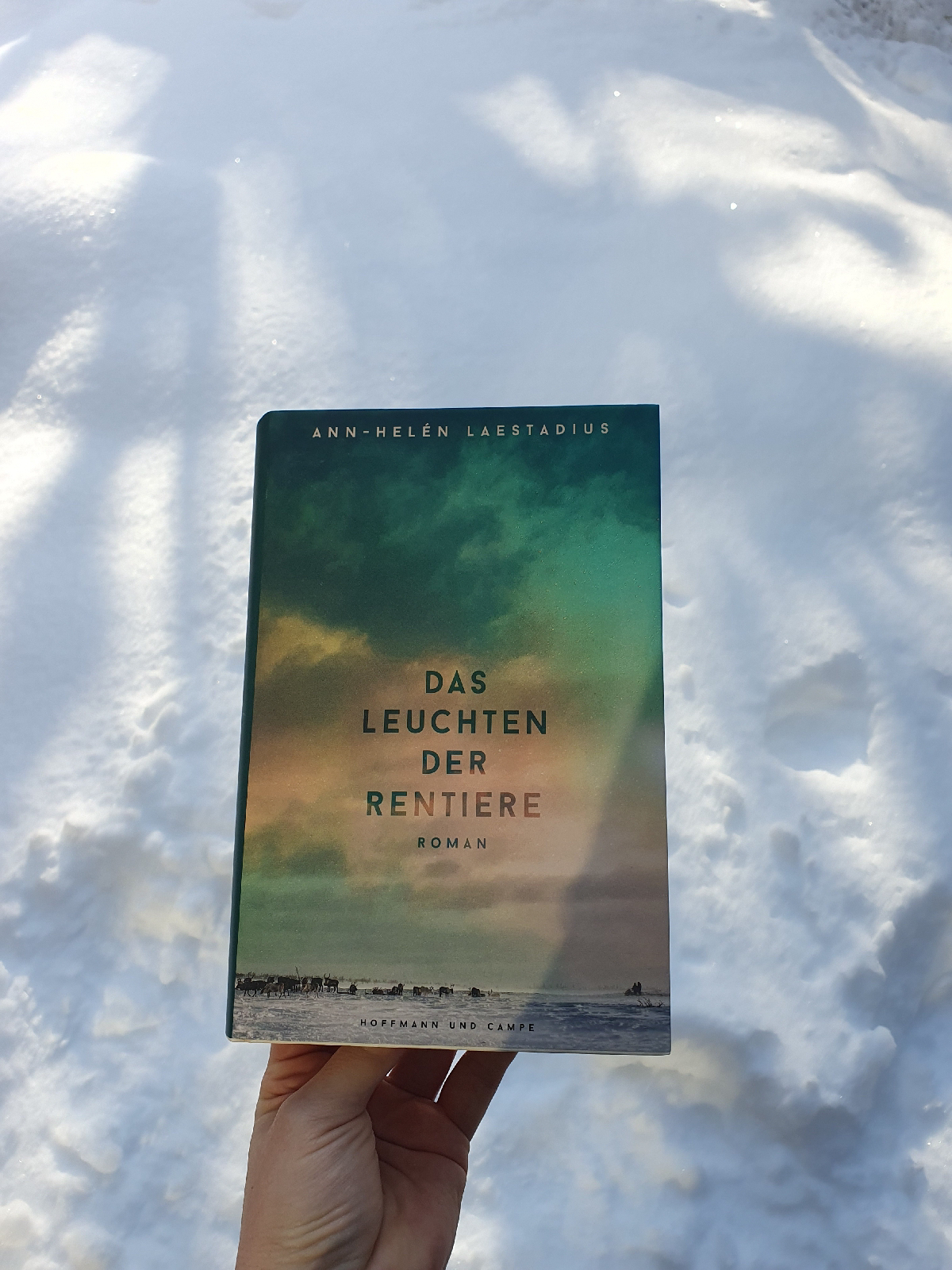

"Das Leuchten der Rentiere" von Ann-Helén Laestadius

Rentiere werden von den allermeisten Menschen mit der Weihnachtszeit assoziiert, sind es doch im amerikanischen Kulturkreis die Rentiere (allen voran “Rudolph mit der roten Nase”), die den Schlitten des Weihnachtsmannes ziehen. Laut Wikipedia sieht die Realität der Rentiere allerdings ein bisschen weniger “weihnachtsromantisch” aus. Der Klimawandel und die Wilderei sind heutzutage die schlimmsten Feinde der Rentiere, die in den nördlichen Polargebieten heimisch sind. Von dieser Problematik der bedrohten Rentiere handelt der Roman “Das Leuchten der Rentiere” von Ann-Helén Laestadius, der im schwedischen Original “Stöld” und auf Englisch “Stolen” heißt. Ins Deutsche wurde der Roman von Maike Barth und Dagmar Mißfeldt übersetzt, herausgegeben von Hoffmann und Campe.

Der Roman spielt in und um Jokkmokk (Nordschweden), einem Zentrum der samischen Kultur in der historischen Provinz Lappland. Wir befinden uns zunächst im Jahr 2008 und erfahren, wie die neunjährige Elsa, die mit ihrer Familie in Dálvi lebt, den Verlust ihres ersten eigenen Rentiers Nástegallu verkraften muss, das von einem Wilderer absichtlich getötet wurde. Die Tochter eines Rentierhalters hat zwar einen älteren Bruder (Mattis), weiß aber schon früh, dass sie selbst der samischen Kultur treu bleiben und Rentierhalterin werden möchte. Die restlichen Ereignisse spielen sich zehn bis elf Jahre später ab, als Elsa bereits erwachsen ist, die Täter von damals aber immer noch frei herumlaufen…

Ich habe mich noch nie zuvor mit dem Volk der Samen und ihrer Kultur befasst, daher hat mir dieser Roman eine ganz neue Welt aufgezeigt. Ich habe sehr viel Neues gelernt und war schockiert zu erfahren, dass sowohl die Samen als auch die Rentiere so vielen Bedrohungen durch Menschen ausgesetzt sind, vom Klimawandel ganz zu schweigen. Und hier möchte ich gleich eine Triggerwarnung aussprechen zum Thema Tierquälerei. Ich wusste zwar in etwa um was es im Buch geht, aber dass diese Stellen, in denen die Rentiere zu Tode gequält werden, so explizit ausgearbeitet sind, hat mich ziemlich geschockt. Tatsächlich sind Cover und Titel der deutschen Ausgabe auch eher romantisch angehaucht. Während der schwedische Originaltitel sowie die englische Ausgabe ein grafisch zerschnittenes Rentier zeigen, trotten die Rentiere auf der deutschen Ausgabe friedlich durch eine vom Polarlicht geflutete Schneelandschaft. Der aufgrund des sich wandelnden Klimas z.B. im Februar ausbleibende Schnee ist auch ein wichtiges Thema im Buch. Auch der Titel “Das Leuchten der Rentiere” weist nicht darauf hin, um was es hier wirklich geht: Um zu Tode gequälte Tiere, deren Überreste blutig zur Schau gestellt werden. Von der Polizei werden sie als “gestohlen” (deswegen der Originaltitel) klassifiziert, also als Sache, nicht etwa als ermordete Lebewesen. Extremer Rassismus (hier den Samen gegenüber), drohende Fehlgeburt und Suizid sind weitere vorkommende Trigger-Themen, die ich erwähnt haben möchte.

Dieses Buch ist also keine fröhliche Fahrt mit dem Weihnachtsmannschlitten, sondern eine ziemlich ernste Angelegenheit. Elsa ist eine starke Protagonistin, die sich ihren Platz in der Männerwelt der Rentierhalter wie selbstverständlich erobert, obwohl ihr allerhand Steine in den Weg gelegt werden. Das Unrecht, das ihr, den Rentieren und den Samen angetan wird, ist schwer zu ertragen. Die Tatsache, dass ein sinnloses Töten von Tieren nicht als Mord gilt, ist auch in “Gesang der Fledermäuse” von Olga Tokarczuk Thema gewesen, das ich kürzlich gelesen habe. Irgendwie lässt mich dieses Thema nicht los.

Ich kann “Das Leuchten der Rentiere” allen empfehlen, die sich bewusst mit dieser blutigen Realität auseinandersetzen wollen. Ein zweifelsohne wichtiger Roman über Schuld und Sühne sowie das problematische Verhältnis zwischen Mensch, Tier und Umwelt.

Mittwoch, 13. Dezember 2023

"Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung" von Petra Hartlieb

Samstag, 9. Dezember 2023

"Echtzeitalter" von Tonio Schachinger

Zunächst möchte ich sagen, ich bin froh, dass es nicht nur die ganz schweren Themen sind, die einem Roman den Deutschen Buchpreis einbringen. Das hat der Gewinner Tonio Schachinger dieses Jahr mit seinem Bildungs- und Entwicklungsroman 2.0 “Echtzeitalter” bewiesen. Natürlich stimmt es nicht ganz, dass es in diesem Roman keine so genannten schweren Themen gibt. Während der Handlung und ziemlich in der Mitte von Tills Schulzeit am Wiener Privatgymnasium “Marianum”, ereignet sich der Tod von Tills Vater. Allerdings steht nicht die Trauerbewältigung im Zentrum des Buches, sie ist nur ein Teil des Ganzen. Etwas, das Till während der Schulzeit quasi wie nebenbei zusätzlich bewältigen muss, wie so viele andere Jugendliche in seinem Alter. “Echtzeitalter” ist vor allem ein nach klassischem Muster gestrickter Adoleszenzroman, der in den 2010er Jahren spielt. Am Ende, zu Beginn der “Corona-Zeit” 2020, macht Till seinen Abschluss.

Im Roman geht es am Beispiel des Protagonisten Till um den Problemparcours der privilegierten Jugendlichen der Wiener Oberschicht. Das Marianum (der Autor Tonio Schachinger ist auf das Theresianum gegangen) ist ein “Halbinternat”, wo die SchülerInnen bis zum späten Nachmittag und auch samstags auf die Matura (Abitur) vorbereitet werden. Till spielt das Computerspiel “Age of Empires 2” und erlangt darin während seiner Schulzeit Profi-Status. Das Buch stellt also die Frage, wie schlimm ist die Schulzeit an einem Elitegymnasium? Und: Kann man parallel dazu eigene Interessen verwirklichen und eine eigenständige Persönlichkeit ausbilden?

Ein weiteres Kernthema ist die Literaturrezeption an Gymnasien bzw. das Aufeinandertreffen pubertierender Jugendlicher mit Hochliteratur. Vermittelt durch die Erz-Nemesis der Schüler, Deutsch- und Französischlehrer Dolinar, dem man zugute halten muss, dass er tatsächlich mit den Schülerinnen hauptsächlich die Klassiker der deutschen, österreichischen und französischen Literatur liest, statt andere Inhalte im Unterricht zu behandeln. Ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Tonio Schachinger ist selbst studierter Germanist, wollte sogar Lehrer werden, wie er bei der Lesung erzählt hat, an der ich teilgenommen habe. Und weil sich das - im Wortsinne, kein Zitat - masochistisch angefühlt habe, habe er es gelassen. Dennoch merkt man “Echtzeitalter” an, dass hier jemand sitzt, der seine Klassiker (von denen manche in Deutschland eher in keinem Literaturkanon zu finden sind, wie der moderne Austro-Klassiker Franz Innerhofer) und Klassikerinnen (Marie von Ebner-Eschenbach!) wirklich gelesen hat und sich nicht nur die Zusammenfassungen im Internet angesehen hat. (Auch wenn er die Jane-Austen-Romane und Verfilmungen an einer Stelle etwas falsch zusammenwürfelt). Durch die häufige Erwähnung von Thomas Bernhard gibt es sowieso einen Extrapunkt von mir.

Da der Roman in Wien spielt und der Autor Wiener ist, begegnen uns viele österreichische Ausdrücke (“ur”), Befindlichkeiten, Eigenheiten und politische Ereignisse, wie z.B. der “Strache”-Skandal, der im Jahr 2019 die erste Regierung von Kanzler Kurz zu Fall brachte. Vor allem Tills “Love Interest” Feli (die Freundinnen Fina und Feli waren beim Lesen teils sehr schwer auseinanderzuhalten) kennt ihr Land sehr gut und schreibt darüber im Laufe der Handlung die ein oder andere Abhandlung.

Wer den Roman jetzt seinen pubertierenden, PC-Games-spielenden Jugendlichen zu Weihnachten schenken wollen würde, dem gebe ich zu bedenken, dass das Rauchen in der Handlung eine zentrale Rolle spielt. Es wird ständig geraucht und teilweise fühlt man sich wie in einer TV-Diskussionsrunde der 1970er Jahre, bei der unter anderem Helmut Schmidt zugegen ist. Das Rauchen wird keinesfalls kritisch gesehen, auch die sonst politisch sehr bewusste Feli, die u.a. Veganerin ist, frönt dem ungesunden Laster ausgiebigst. Als jugendlicher Akt der Rebellion erscheint mir dies ziemlich veraltet, sind die meisten Jugendlichen heutzutage doch bestens über die ungesunden Nebenwirkungen des Rauchens aufgeklärt und auch nicht mehr so von rauchenden Erwachsenen umgeben, wie das früher der Fall war.

Es war dennoch für mich interessant, mal wieder in die Psyche von Jugendlichen abzutauchen. Auch wenn man schon länger eine erwachsene Person ist, schadet es nicht, hin und wieder einen Adoleszenzroman zu lesen. Ohne Zweifel ist Tonio Schachinger mit “Echtzeitalter” ein sehr guter Roman gelungen. Ob er der verdiente Sieger des Deutschen Buchpreis 2023 ist, kann ich nicht sagen, da ich die anderen Nominierten nicht gelesen habe.

Sonntag, 3. Dezember 2023

"Gesang der Fledermäuse" von Olga Tokarczuk

"Gesang der Fledermäuse” ist der erste Roman, den ich von der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk gelesen habe. Nach der Lektüre kann ich sagen: Sie hat ihn absolut zurecht bekommen. Ich habe lange keine so gute Figurenzeichnung mehr gelesen, kein so perfektes Setting, kein im Ganzen bis ins kleinste Detail so stimmiges literarisches Werk.

Wir begleiten im Roman eine Ich-Erzählerin, die sich mit ihrem bürgerlichen Namen Janina Duszejko nicht identifizieren kann, auf einem Stück ihres Lebensweges, den sie aus der Retrospektive vor uns ausbreitet. Sie ist nicht mehr die Jüngste, wird als “die Alte” wahrgenommen. Vom Gefühl her dürfte sie aber nicht älter als Mitte sechzig sein. Eine genaue Altersangabe verweigert uns der Roman. Sie lebt alleine in einem Haus auf einem Hochplateau an der Grenze zwischen Polen und Tschechien in einem Dorf, das sie selbst “Lufcug” (Luftzug) nennt, weil der Wind dort das tonangebende metereologische Phänomen ist. Im Sommer leben hier viele Städter aus Glatz und Wrocław (Breslau) in Ferienhäusern, im Winter ist es fast verwaist. Sie passt dann auf die leerstehenden Ferienhäuser auf und unterrichtet eine Grundschulklasse in Englisch. Ihre Lieblingsbeschäftigungen sind das Lesen und Übersetzen der Texte des englischen Dichters und Mystikers William Blake sowie das Erstellen von Horoskopen. Nicht nur Letzteres macht die Erzählerin zu einer Person, die von den meisten belächelt wird. Es ist auch noch ihr inniges Verhältnis zu Tieren und ihr Vegetarismus, die bei vielen Mitmenschen anecken. Als sie und ihr Nachbar Matoga (den sie mag) den ihr unsympathischen gemeinsamen Nachbarn Bigfoot - die Erzählerin verweigert nicht nur ihren eigenen Namen, sie gibt auch den Menschen, mit denen sie zu tun hat, meist von ihr erfundene Namen, die ihrer Meinung besser zu ihnen passen - tot in seinem Haus auffinden, nehmen die Ereignisse ihren Lauf.

Alle Figuren des Romans sind auf die ein oder andere Weise körperlich versehrt. Die Ich-Erzählerin spricht von ihrem Leiden, was es ihr schon früh unmöglich machte ihren gelernten Beruf Brückenbauingenieurin auszuüben. Sie umschreibt es, ohne es wirklich zu benennen. Im Laufe der Handlung ist sie körperlich immer stärker eingeschränkt. Wie gesagt sind auch die anderen, sie umgebenden Figuren in irgendeiner Weise gesundheitlich angeschlagen: Sie haben: Allergien (Dyzio), Skoliose (Gisella), Alopezie (Buena Noticia), Hexenschuss (Matoga). Als sie sieht, dass auch der Entomologe Boros Tabletten nehmen muss, sagt sie: “Gut, dass auch er ein Leiden hatte. Die Gesundheit ist ein ungewisser Zustand, der nichts Gutes verheißt.”

Dieser Roman ist unfassbar originell, total witzig und zutiefst erschütternd zugleich. Wir haben eine unzuverlässige Ich-Erzählerin, die von der Welt nicht ernst genommen wird, sich aber auf ihre Weise Gehör verschafft. Das Ganze als lesende Person zu beobachten fühlt sich fast voyeuristisch an, denn wir bekommen einen äußerst tiefen Einblick in die differenziert ausgearbeitete Psyche der Erzählerin. Tokarczuk stellt in ihrem Buch grundlegende philosophisch-moralische Fragen, wie z.B. dürfen wir als Menschen Tiere ausbeuten oder ist das moralisch gesehen nicht höchst verwerflich? Ist das Töten von Tieren nicht mit dem Massenmord an Menschen gleichzusetzen? Warum erheben wir uns über die Tiere, obwohl wir ihnen nur die Sprache und unser komplexes Gedankensystem voraus haben? Darf der Mensch generell die Natur ausbeuten (Stichwort: Klimawandel)?

Als Mensch, der schon seit der Kindheit kein Fleisch ist, konnte ich mich sehr gut mit der unkonventionellen Ich-Erzählerin identifizieren. Zudem mag ich Bücher, in denen trotz aller Schwere der Thematik auch Humor als Stilmittel zum Einsatz kommt. Tokarczuk hat einen sehr trockenen Humor.

"Gesang der Fledermäuse” ist ein faszinierender Appell an die Menschlichkeit in uns allen, ein wahrhaft großer Roman und bestimmt nicht das letzte Buch, das ich von Olga Tokarczuk gelesen haben werde.

Samstag, 25. November 2023

"Pnin" von Vladimir Nabokov

Sonntag, 19. November 2023

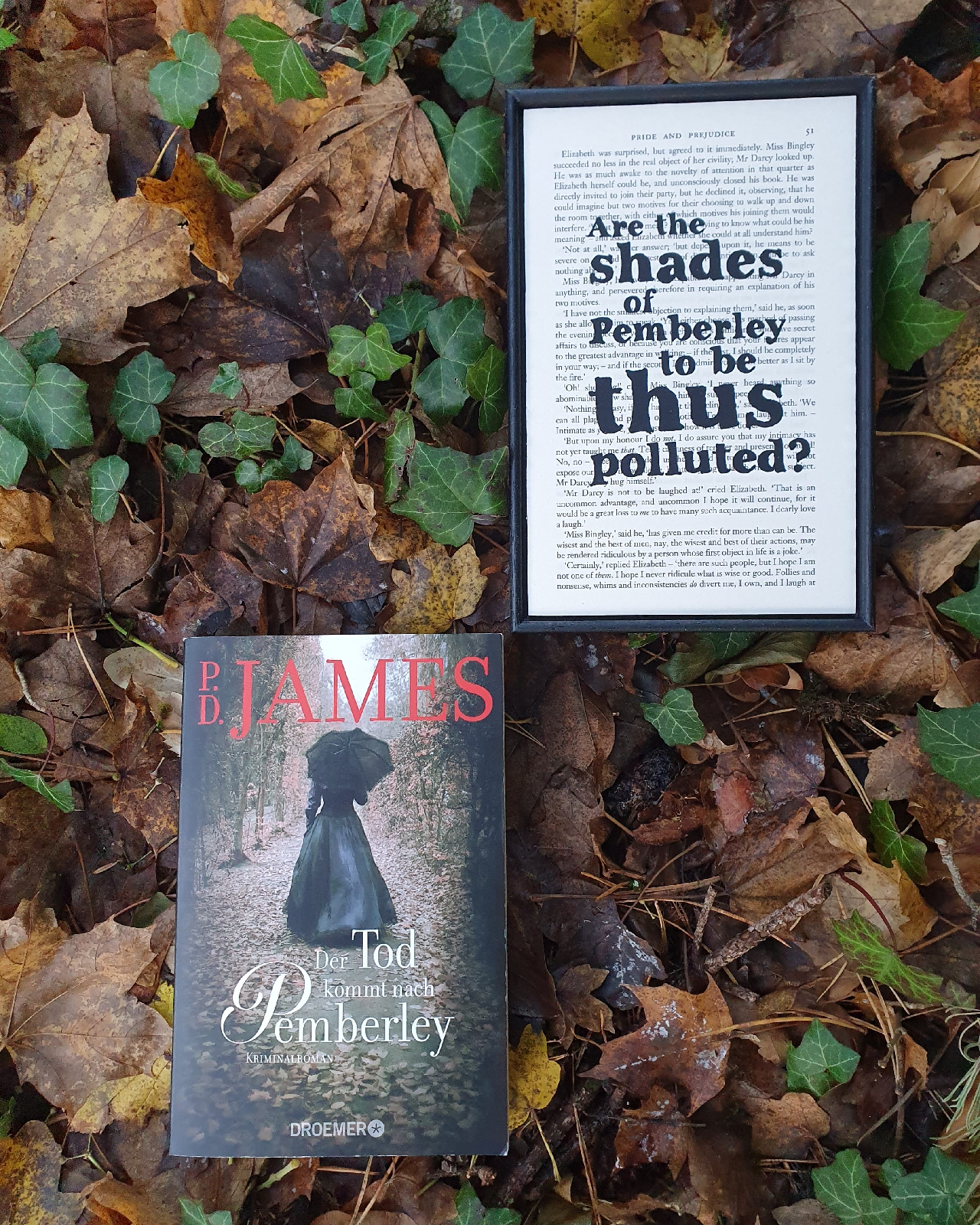

"Der Tod kommt nach Pemberley" von P. D. James

Man stelle sich vor, man könnte von den Figuren der Weltliteratur auch noch nach dem Ende ihres Klassikers etwas erfahren. Man könnte eine Vorstellung davon bekommen, wie sie sich in einer alternativen Romanwirklichkeit weiterentwickeln würden. Natürlich trifft das nur auf jene Figuren zu, die kein tragisches Ende erleiden und das sind nicht allzu viele. Die Romane von Jane Austen zumindest enden meist mit einer Verlobung oder Hochzeit. Aber danach? Wie geht es mit den frisch vermählten Figuren weiter? Bekommen sie Kinder, werden sie glücklich oder begehen sie Seitensprünge, häufen Spielschulden an oder lassen sich gar scheiden?

In “Der Tod kommt nach Pemberley” hat die Thriller-Autorin P. D. James (1920-2014) den sehnlichsten Wunsch vieler Janes-Austen-Fans Realität werden lassen und ein Sequel zu “Stolz und Vorurteil” geschrieben. Wir schreiben das Jahr 1803 und Elizabeth und Mr. Darcy sind glücklich verheiratet und Eltern von zwei kleinen Söhnen. Sie leben auf Pemberley, dem stattlichen Herrenhaus der Familie Darcy. Als der jährliche Herbstball ansteht, reisen u.a. Elizabeths geliebte Schwester Jane und ihr Mann Bingley an, die auch bereits dreifache Eltern sind. Als plötzlich die aufgelöste andere Schwester Lydia, Frau von Darcys Erzfeind Mr. Wickham, vor der Tür steht, überschlagen sich die Ereignisse. In den Wäldern wird ein betrunkener Wickham neben einem erschlagenen jungen Offizier gefunden, dem Begleiter des Ehepaars. Sollte Lady Catherine de Bourgh, Mr. Darcys hochnäsige Tante, mit ihrem berühmten Ausspruch recht behalten: “Are the shades of Pemberley to be thus polluted?”

Die Wälder von Pemberley spielen in diesem Roman eine wichtige Rolle. Sie sind nicht nur Schauplatz des aktuellen Verbrechens, sondern auch von mysteriösen und tragischen Ereignissen in der Vergangenheit. Mr. Darcys Urgroßvater lebte einst als Einsiedler im Wald von Pemberley, in einem Cottage zusammen mit seinem Hund. Als dieser alt und krank war, erschoss er den Hund und sich. Dem Wunsch, gemeinsam in den Wäldern bestattet zu werden, wurde von Seiten der Familie nicht nachgekommen. Dieser und ein anderer mysteriöser Vorfall haben den Wäldern einen schlechten Ruf eingebracht und es wird sogar gemunkelt, es würde darin spuken.

Mit der Figur des niederträchtigen Wickham bietet sich “Stolz und Vorurteil” geradezu für ein Krimi-Sequel an. Wickham ist der Sohn des Verwalters von Mr Darcys Vater, sie sind praktisch wie Brüder aufgewachsen. Mr. Darcy bezeichnet ihn als “undankbar, neidisch, lügnerisch und hinterlistig”, dabei “gutaussehend und hat angenehmene Umgangsformen” (S. 190). Aber wäre er wirklich in der Lage, jemanden zu töten? Darum geht es im Endeffekt: Hat der fiese Wickham das Verbrechen begangen oder jemand anders?

“Der Tod kommt nach Pemberley” ist ein schönes Wiedersehen mit alten Bekannten. Super fand ich u.a. dass Mr. Bennett, der Vater der fünf Bennett-Töchter, im Roman auftaucht. Er ist sozusagen der “Bücher-Sachverständige”: Er sorgt z.B. bei den Bingleys dafür, dass “kein Buch dem Übereifer der Hausmädchen zum Opfer fiel” und erstellt “eine Liste der zu erwerbenden Publikationen”. Auf jeden Fall wäre Mr. Bennett heute bei #Bookstagram.

Was die Sprache betrifft, so passt sich P.D. James Jane Austens Sprachduktus perfekt an. Auch in der Übersetzung Michaela Grabingers wird dies deutlich.

Im Roman ist mir auch ein intertextueller Verweis auf einen anderen Jane-Austen-Roman bzw. ein “Easter Egg” aufgefallen. Und zwar wird auf S. 233 gesagt, dass Wickham eine Anstellung beim Baronet Sir Walter Elliott hatte, dessen Tochter Anne sich erst kürzlich mit einem wohlhabenden Kapitän, nunmehr Admiral, verheiratet habe - ein ganz klarer Verweis auf Austens Roman “Persuasion”. Hier überschneiden sich zwei Romanwelten, sowas finde ich immer ganz toll.

Für alle Fans von Jane Austens Büchern, In-Mr-Darcy-Verliebte und Leser*innen von historischen Krimis, kann ich dieses Buch sehr empfehlen.

Dienstag, 14. November 2023

"Der Sinn des Ganzen" von Anne Tyler

Die Handlung von “Der Sinn des Ganzen” spielt in Baltimore an der Ostküste der USA in der Gegenwart. Unser Protagonist heißt Micah Mortimer. Er ist Mitte vierzig, wohnt in einer Souterrain-Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in dem er auch diverse Hausmeister-Tätigkeiten verrichtet. Sein Hauptjob ist aber seine Ein-Mann-It-Firma. Als “Tech-Eremit” (!Achtung, Achtung, der Name ist natürlich metaphorisch!) besucht er seine Kunden zu Hause und hilft ihnen bei IT-Problemen aller Art. Auch einen IT-Ratgeber hat er schon verfasst. Sein Leben läuft gemächlich vor sich. Micah liebt seine täglichen Routinen und hält seine Wohnung gerne sauber. Er hat eine Freundin, Cass, die Grundschullehrerin ist. Sie leben in getrennten Wohnungen. Der jüngste Bruder von vier Schwestern ist mit seinem geregelten Alltag zufrieden, bis plötzlich ein 18-Jähriger vor seiner Tür steht und behauptet, er sei sein Sohn. Als auch noch seine Freundin Cass aus ihrer Wohnung zu fliegen scheint, ist nichts mehr wie zuvor.

Micah ist ein typischer Einzelgänger-Charakter, den man aufgrund seiner Schrulligkeit einfach mögen muss. Er ist nicht besonders begabt was nonverbale Kommunikation angeht und tut sich äußerst schwer damit, zwischen den Zeilen zu lesen. Er versteht nicht, dass seine Freundin bei ihm einziehen möchte, weil sie es nicht direkt verbalisiert hat. Auch der von Micahs Seite oft einseitige Austausch mit seinen Kunden und Kundinnen, oftmals ältere Leute, die von der heutigen Technik überfordert sind, verleiht dem Roman eine gewisse rührende Authentizität. Überhaupt ist die Handlung bis auf die beiden Hauptereignisse - der angebliche Sohn und die drohende Obdachlosigkeit der Lebensgefährtin - sehr “normal”. Es geht im Wesentlichen um die Frage, wie der auf Routinen eingestellte Micah auf diese “außerordentlichen Begebenheiten” (siehe Definition der Novelle) reagiert bzw. ob er bereit ist, sein Leben für einen anderen Menschen zu ändern.

Der Roman spielt Ende Oktober und erzeugt eine schöne herbstliche Atmosphäre. Das ist schon sehr symbolisch, denn nicht nur in der Natur kündigt sich eben Veränderung an, sondern auch in Micahs Leben. Erzählt ist das Ganze ebenso unaufgeregt wie es das Leben des Protagonisten bis jetzt war. Von daher passen Form und Inhalt perfekt zusammen.

“Der Sinn des Ganzen” (ich frage mich was der Original-Titel zu bedeuten hat, denn ich konnte keinen "Redhead by the Side of the Road” ausmachen…) ist ein netter kleiner Roman. Wenn man ihn gelesen hat, wird man es nicht bereuen. Hat man ihn aber nicht gelesen, hat man nicht viel verpasst. Warum er es auf die Booker-Longlist geschafft hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen.

[Unbezahlte Werbung, selbstgekauft]

Samstag, 11. November 2023

"Sisi" von Karen Duve

Karen Duve wollte eigentlich einen Roman über Pferde schreiben. Nun ist es aber ein Roman über die berühmteste Pferdenärrin der Geschichte geworden: Kaiserin Elisabeth von Österreich, Königin von Ungarn, genannt Sisi (1837-1898). In “Sisi” bekommen wir einen Ausschnitt des Lebens der Kaiserin gegen Ende der 1870er Jahre erzählt. Sie ist mit Mitte/Ende dreißig bereits mehrfache Großmutter durch ihre älteste Tochter Gisela und hat panische Angst vor körperlichem Verfall. In Wien und bei ihrem Gatten Kaiser Franz Joseph fühlt sie sich unwohl, viel lieber ist sie zu Besuch auf Jagdschlössern in England oder ihrem ungarischen Landsitz Gödöllő, wo sie ihrer Pferde- und Reitleidenschaft fast ungestört frönen kann.

Auch ich war immer fasziniert von Kaiserin Sisi, ihrer Anmut, Eleganz und Schönheit. Hat man aber diesen Roman gelesen, fallen einem eigentlich nur noch negative Zuschreibungen für sie ein. Eine überaus anstrengende Diva, die vor allem auf ihren eigenen Vorteil bedacht war. Wehe dem, der nicht in ihrer Gunst stand, sei es Adeliger, Höfling oder sogar ihre eigenen drei überlebenden Kinder, von denen sie eigentlich nur Erzherzogin Valerie vergötterte und die anderen mied, wo es nur ging. Im Roman entwickelt sie eine enge Verbindung mit ihrer Nichte Marie Sophie, die sie allerdings am Ende auch in eine Konvenienzehe mit einem schlesischen Grafen zwingt.

Im Roman steht unter anderem Sisis Leidenschaft für Tiere, speziell Pferde und große Hunde, im Mittelpunkt. Zwischen den Zeilen der Handlung kann man ein flammendes Plädoyer für den Tierschutz herauslesen. Die Tierquälereien der Aristokratie und Oberschicht des 19. Jahrhunderts werden schonungslos angeprangert, indem sie überhaupt thematisiert werden. Da wäre zum einen die nicht-artgerechte Haltung von exotischen Tieren. Der Jagd- und Reitsport an sich ist schon fragwürdig, damals wurden die Pferde aber ohne Skrupel über teils unüberwindbare Hindernisse gehetzt. Ihnen wurden absichtlich Verletzungen zugefügt, um sie gefügig zu machen. Dass Tiere auch heute noch stark unter dem Menschen leiden müssen, ist ein trauriger Fakt. Zumindest sind die brutalen Fuchs- und Treibjagden, die Kaiserin Sisi und ihr Gefolge mit großem Vergnügen betrieben haben, in England seit 2004 verboten.

Duves Text besticht nicht durch Sprachpoesie oder Wortmagie. Und doch hat er mich total durch seinen bodenständigen Realismus von sich eingenommen. Ich hatte zu fast jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass es genau so gewesen sein könnte. Und tatsächlich hat sich die Autorin ausführlichst mit historischen Quellen auseinandergesetzt, um ihre Figuren möglichst authentisch darzustellen. Eine dieser Quellen sind die Lebenserinnerungen der Hofdame Marie Gräfin Festitics de Tolna, die auch als Figur im Roman eine wichtige Rolle spielt. Teilweise wurden Zitate wörtlich oder fast wörtlich in die Handlung mit eingeflochten. Im Anhang präsentiert Duve ein beachtliches Verzeichnis der benutzten Literatur und Quellen. Sie hat gründlichst recherchiert und das merkt man diesem Buch, das schon mehr erzählendes Geschichtsbuch ist als Roman, auf jeder Seite an.

Dieser Ausschnitt aus dem Leben der legendären Kaiserin war sehr spannend und interessant zu lesen. Durch die schonungslose und hervorragend recherchierte Offenlegung ihres Charakters dürften aber alle Sisi-Fans auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Sehr lesenswert.

Sonntag, 5. November 2023

"Mrs. S" von K. Patrick

"Mrs. S" von K. Patrick habe ich das erste Mal im Frühsommer 2023 wahrgenommen, als ein englischer Booktuber von dem Roman geschwärmt und ihn als Booker-Prize-würdig eingestuft hat. Leider ist der Roman nicht mal auf der Longlist gelandet, was ich nach der Lektüre wirklich nicht verstehen kann.

Kurz die Handlung: Eine 22-jährige Ich-Erzählerin ist frisch aus Australien nach England gekommen, um in einem elitären Mädcheninternat als "Matron", quasi "Mädchen für alles" bzw. "Aufseherin" zu arbeiten. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Mädchen ihrem geregelten Tagesablauf nachgehen, es ihnen gut geht und sie keinen Unsinn machen. Gelegentlich muss sie einspringen, wenn LehrerInnen wegen Krankheit ausfallen, etc. Sie definiert sich selbst als lesbisch, kleidet sich männlich (also "butch") und benutzt einen "binder", der ihre Brüste flacher macht. Bis auf die "Housemistress", die offen lesbisch ist und sich mit ihr anfreundet, scheint es zunächst niemanden zu geben, der ihre sexuelle Ausrichtung teilt. Allerdings ist da Mrs S., die Frau des Direktors ("Headmasters"). Zwischen ihr und der femininen Frau beginnt es zu prickeln. Könnte es wirklich sein, dass sie die Gefühle der Ich-Erzählerin erwidert?

Dieser Roman ist enigmatisch in vielerlei Hinsicht. Zum einen lässt er uns rätseln, in welcher Zeit sich die Handlung abspielt. Vieles wirkt modern, auch Frauen tragen Jeans, allerdings fällt die Abwesenheit von Computern, Handys und Smartphones auf. Um einen Krankenwagen zu rufen, muss der Hörer von einem Festnetztelefon abgenommen werden. Das Alter von Mrs S bleibt vage, die Ich-Erzählinstanz schätzt sie auf 40, vielleicht älter. Erst gegen Ende können wir uns durch die Erinnerungen von Mrs. S erschließen, dass wir uns irgendwann in den 1990er Jahren befinden (wenn die Schätzung stimmt, dass sie um die vierzig ist). Das Mädcheninternat erscheint zeitlos. Der einzige Fixpunkt ist die namenlose tote Autorin, um deren abwesende Präsenz herum das ganze Institut aufgebaut ist. Der Vater der toten Autorin ("the death author") hat das Institut gegründet, eine zeitliche Einordnung kann man sich nur schwer über sehr versteckte Hinweise erschließen. Es gibt eine Statue der toten Autorin, die die Mädchen täglich küssen sollen. Ein merkwürdiger Personenkult, der dem Roman einen grotesken Anstrich verleiht.

Auch die Sprache ist geheimnisvoll und gleichzeitig sehr deskriptiv. Alles wird minutiös beschrieben: Menschen, Kleidung, Räume, Gesten, Gegenden, Gebäude, Umwelt. Man spürt das Unausgesprochene in jeder Zeile mitschwingen, das Potenzielle des Zukünftigen ist der klaren Prosa von K. Patrick mit jedem Wort eingeschrieben. In Büchern, in denen es wie hier einzig und allein darum geht, dass zwei Menschen einander gut finden, stellt sich sowohl bei hoch literarischen als auch bei trivialeren Texten immer die Frage: Wann fallen sie (im positiven Sinne) übereinander her? Wann entlädt sich die angesammelte, in Worten komprimierte Spannung in einem Austausch von Körperlichkeiten? Teilweise werden sehr kurze Sätze benutzt, aber ohne dass es abgehackt wird. Ich muss wirklich sagen, die Prosa von K. Patrick ist einzigartig, originell, angenehm. Es gibt keinen Längen in der Handlung, man hat das Buch schnell durch.

Ich hätte so viele Fragen an K. Patrick, die sich mir nach Beendigung der Lektüre stellen: Warum kaum Zeitangaben, keine Namen? Warum muss die Handlung in dieser Zeit, also vermutlich den 1990ern spielen und nicht gleich in der Gegenwart? Ist die Abwesenheit von modernen Kommunikationsmitteln wie Smartphones und queeren Dating-Apps relevant? Das Konzept der nichtbinären Geschlechtsidentität hat sich als Begrifflichkeit laut Wikipedia erst in den 1990er Jahren in den USA entwickelt. Da die Handlung in dieser Zeit spielt, hat die Ich-Erzählerin noch kein Instrumentarium, um ihr Selbstgefühl zu benennen. Auch Mrs. S. versteht nicht, warum sie einen "Binder" benutzt, ihre Weiblichkeit versteckt.

Ein grandioser Roman über lesbisches Begehren und Selbstgefühl, der bei mir den Wunsch zurücklässt, mehr wissen zu wollen.

Freitag, 3. November 2023

"Der Graf von Monte Christo" von Alexandre Dumas

Heute ist Weltmännertag. Passend dazu gibt es einen sehr männlichen Klassiker von einem Mann über einen Mann. Einen Mann, der Rache übt an denen, die ihm Unrecht getan haben. Ein Phönix aus der Asche des Elends.

Meine nachfolgenden Gedanken zu "Der Graf von Monte Christo" sollen weniger eine Rezension, als eine Sammlung von einigen Gedanken sein, die ich beim Lesen dieses Wälzers von 933 eng bedruckten Seiten hatte.

"Rache ist süß", sagt man. Kein Werk der Literaturgeschichte wird so sehr mit dem Thema "Rache" assoziiert wie "Der Graf von Monte Christo". Das Thema ist perfekt umgesetzt und wird von Anfang bis zum Ende durchgezogen.

Meine erste These ist provokant: "Der Graf von Monte Christo" ist die französische Seifenoper des 19. Jahrhunderts.

Man muss sich das so vorstellen: Das, was uns heute als Roman vorliegt, wurde als Fortsetzungsroman in Zeitungen gedruckt. Dumas musste seine Leser*innen bei Laune halten und das gelang nicht durch Philosophiererei oder endlose Naturbeschreibungen. Action war angesagt bzw. Handlung, Handlung und nochmals Handlung. Ein Zeitgenosse soll gesagt haben: "Muss man bei Dumas denken? Selten. Träumen? Niemals. Seiten umwandeln? Immer." So steht es auf dem Klappentext meiner Ausgabe aus dem @aufbauverlag, die leider nur noch antiquarisch erhältlich ist. Ich mag die moderne Covergestaltung mit dem angeschnittenen Portraitfoto sehr gerne.

Wenn es im "Grafen" nicht um das Hauptthema oder um Leben,Tod oder die Liebe geht, geht es um Geld. Da wird man mit Werten wie 100 000, 30 000, etc. Franken (Francs) konfrontiert und muss sich dann überlegen, wie viel das wohl Mitte des 19. Jahrhunderts in etwa war. Millionär zu sein war aber wohl auch damals gut. Es geht ums Geschäft, männlich halt. Jeder BWLer sollte diesen Roman gelesen haben. Einen Klassiker? Ja. Einen Klassiker männlicher Misswirtschaft, dummer, ja verbrecherischer Entscheidungen und eines reichen Mega-Entrepreneurs, der sich selbst aus der Insolvenz gerissen hat. Ok, nicht ganz selbst, sondern mit Hilfe eines Intellektuellen. Eines Intellektuellen? Ja, genau. Des Abbé Faria. Der hat sich sein Vermögen "erdacht" und es war doch real. Er wollte sich die Freiheit mit den Früchten seiner intellektuellen Macht erkaufen. Am Ende hat es ihm nichts genützt, sondern einem anderen, viel jüngeren Mann: Edmond Dantès. Klingt verrückt. Ist es auch. Aber lest selbst.

Die von mir gelesene deutsche Übersetzung aus dem Aufbau-Verlag ist von 1955. Ein/e Übersetzer*in wird nicht genannt. Es gibt kein Vor- oder Nachwort, keine Fußnoten, die eine historische Einordnung vornehmen oder sonstige Erläuterungen hätten liefern können. Ich war also bei der Lektüre ganz auf mich allein gestellt, was das Textverständnis betrifft. Dringend gebraucht hätte ich ein Personenverzeichnis oder ein Beziehungsdiagramm. Beides gibt es im Internet, allerdings sind diese mit Spoilern (XY tötet Z, A heiratet B, etc.) behaftet und deswegen wollte ich während der Lektüre auch nicht darauf zurückgreifen. Es kommen einfach sehr viele Personen vor, die dann teilweise auch noch anders heißen und dadurch war es für mich oft schwer, den Überblick zu behalten. Die Übersetzung an sich ist zwar etwas antiquiert, aber durchaus angenehm und lesbar. Schade dass der/die Übersetzer*in nicht mehr zu ermitteln ist.

Sieht man sich Portraits von Alexandre Dumas an, so fallen zumindest mir zwei Adjektive ein, die ihn beschreiben: gut gelaunt, gemütlich. Dass er Sinn für Humor hat, wird auch im "Graf von Monte Christo" mehr als deutlich. Witz und Ironie blitzen mehrmals durch die Fassade des auktorialen Erzählers durch. Vor allem die letzten Szenen mit Danglars haben mir das ein oder andere Schmunzeln entlockt.

Intertextualität: Dumas kannte die zeitgenössische Literatur und natürlich auch die Klassiker. Er ließ es sich nicht nehmen hie und da die ein oder andere literarische Referenz einzustreuen. Seitenhiebe auf Philosophen wie Rousseau sind mir aufgefallen und folgende literarische Verweise: Shakespeares Pyramus und Thisbe aus "Ein Sommernachtstraum" wird in einer Szene dramatisch zitiert, auch "Hamlet" wird erwähnt. Auf literarische Sonderlinge wie Manfred von Lord Byron oder Lord Ruthven aus John Polidoris "The Vampyre" weist Monte Christo selbstreferentiell hin (S. 688). Außerdem zitiert er Laurence Sterne und erwähnt Don Quichotte.

Die Hauptfigur Edmond Dantès aka "der Graf von Monte Christo": Hier stellt sich mir, aus der Perspektive des Jahres 2023 unweigerlich die Frage: Darf man einen Protagonisten "gut" finden, der Menschenhandel betreibt und "Sklaven" hält (auch wenn er diese Menschen "rettet" und "gut" behandelt)? Der rassistische Begriffe unreflektiert äußert? Der Selbstjustiz aufgrund kapitalistischer Macht betreibt? Dumas hat jedenfalls einen trotz aller dieser fragwürdigen Eigenschaften sehr modernen Helden geschrieben, der durch sein Charisma auch heute noch begeistern kann. Ich kann es nicht anders sagen. Dennoch bin ich froh, dass das Buch zu Ende ist. Vergessen werde ich es aber so schnell nicht. Das ist so sicher wie die Tatsache, dass 500 000 Franken ganz schön viel Geld waren, auch damals.

[selbstgekauft]Dienstag, 31. Oktober 2023

"Der namenlose Tote" von Bella Ellis

Freitag, 27. Oktober 2023

"Die Geister von Triest" von Christian Klinger

"Die Geister von Triest" ist der zweite Band der historischen Krimireihe um den jungen Ispettore Gaetano Lamprecht von der Triestiner Kriminalpolizei, der mit seiner italienisch-österrreichischen Familie in Triest lebt und arbeitet. Triest, die Hafenstadt an der Adria, gehörte im Jahr 1914, in dem die Reihe beginnt, noch zum Österreichisch-Ungarischen Kaiserreich. Der zweite Band zieht eine Spanne vom August 1914, drei Wochen nach der Handlung von "Ein Giro in Triest", bis zum Mai 1915.

Im Herbst 1914 ereignet sich der Mord an einer alten Frau, die im Bett ihres Hauses tot und mit Kreuzen in der Haut übersät aufgefunden wird. Gaetano muss in diesem obskuren Fall ermitteln. Er wird dabei mit Aberglauben, Flüchen aus der Vergangenheit, Riten, mysteriösen Artefakten und vielem mehr konfrontiert, was den eher nüchternen Ermittler zeitweise ganz schön aus dem Konzept bringt. Dabei hängt über allem das Damoklesschwert der Einberufung zum Militär, der der Offizier der Reserve nur allzu gern entgehen möchte. Wird er den Fall noch rechtzeitig lösen, bevor er vielleicht in den Krieg, dessen Ausgang sehr ungewiss ist, ziehen muss?

"Die Geister von Triest" ist ein klassischer Ermittlerkrimi, denn alles dreht sich um Gaetano und sein Leben. Es geht um seine Gedanken und Handlungen in Bezug auf Familie, Liebe & Beziehungen, zu Identität, Heimat und Vaterland, sozialen Fragen, den Radsport (hier nicht so stark thematisiert wie in Band 1) und natürlich auch zum noch jungen Krieg, dem in der Handlung überpräsenten Thema Nr. 1. Auch was den Fall betrifft, haben wir es hier mit einem Krimi zu tun, in dem es hauptsächlich darum geht, wie der Ermittler den Fall löst. Wer die Tat(en) ausgeführt hat, wird relativ schnell klar. Es gibt auch nur wenige Verdächtige, weswegen man den Roman nicht als klassischen "Whodunit" bezeichnen kann. Die Beschaffenheit des Falls an sich ist eher komplex, was ich wirklich gut, aber auch etwas herausfordernd fand.

Was mir sehr gefallen hat, ist die Darstellung der historischen Situation, die rund um den Protagonisten aufgebaut wird. Man bekommt wirklich einen klaren Einblick in dieses Triest zu Anfang des 1. Weltkriegs, ein Schmelztiegel der Nationen, in dem die unterschiedlichsten Kräfte und Gruppierungen mit- und gegeneinander walten. Die sozialpolitische Lage, die sich kurz nach Kriegsbeginn (der Krieg wurde zum Zeitpunkt der Handlung noch als absehbar angesehen) eröffnet, wird vom Autor wirklich sehr präzise eingefangen. Zum Beispiel, dass Frauen nun statt der männlichen Polizeibeamten, die einberufen wurden, deren Aufgaben im Büro übernahmen, ihnen aber oftmals nicht mehr als Kaffeekochen zugetraut wurde.

Was mir nicht so gut gefallen hat, waren die langen Kapitelüberschriften, die schon ein wenig von der Handlung vorwegnehmen. Außerdem fand ich, dass die Krimihandlung selbst etwas stark auf Zufällen basierte, zum Beispiel dass Gaetanos sympathische Schwester Adina just zu dem Zeitpunkt ein gesteigertes Interesse für die Etrusker im Geschichtsunterricht entwickelt, wo es doch im Mordfall um eine etruskische Statuette geht. Der Titel verspricht auch ein wenig mehr Gruselatmosphäre, als ich tatsächlich vorfinden konnte (und ich bin wirklich sehr leicht zu gruseln). Mich hat es dementsprechend auch nicht so gestört.

Alles in allem aber ein schöner historischer Krimi einer interessanten Reihe, deren dritter Band im Vorsatz für 2024 bereits angekündigt wird.

Samstag, 21. Oktober 2023

"Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten..." von Axel Hacke

Mittwoch, 18. Oktober 2023

"Solomon's Crown" von Natasha Siegel

Historische Romane bieten uns die Möglichkeit, der Geschichte ein "Was-wäre-wenn" unterzujubeln. Als fiktionale Konstrukte haben sie nicht den Anspruch "wahr" zu sein. Geht es in ihnen aber um historische Persönlichkeiten, die tatsächlich existiert haben, wird es richtig spannend. Autor*innen können aus ihnen das machen, was ihre Vorstellungskraft ihnen ermöglicht und dabei müssen sie sich noch nicht mal an alle existierenden biographischen Fakten halten.

Natasha Siegel hat in ihrem Roman "Solomon's Crown" zwei mittelalterliche Herrscher genommen und ihnen etwas angedicht, von dem ich mir wünschen würde, es wäre wahr, was ich aber auch "nur" als rein fiktionale Realität akzeptieren und genießen kann: eine Liebesgeschichte. Sie sagt ganz klar, dass es nicht ihre Absicht war, die historische Realität abzubilden. Die ist, wie sie sagt, zum Großteil eine Tragödie, zumindest was die Beziehung ihrer beiden Protagonisten betrifft. Sie wollte einen historischen Liebesroman schreiben, in dem die queere Beziehung zwischen den beiden Figuren eine Chance hat. "Solomon's Crown" ist genau das: eine Fiktion, eine Romanze, etwas fürs Herz und auch ein bisschen Fan-Fiction für "History nerds".

Vieles stimmt aber doch im vorliegenden Roman. Richard I. "Löwenherz" (1157-1199) aus dem Hause Plantagenet und Philip II. aus dem Hause Capet (1165-1223) haben zumindest zur selben Zeit gelebt und eine Allianz geschlossen. Richard ist zu Beginn und während des Großteils der Handlung noch Herzog von Aquitanien, das er von seiner Mutter Eleanor erhalten hat. Im Verlauf der Handlung wird er durch den Tod seines Bruders Harry aber zum Erben des englischen Throns, den er aber eigentlich gar nicht will. Philip ist noch ein Teenager, als er den französischen Thron seines sehr gläubigen Vaters erbt. Er ist überaus pflichtbewusst und geht auch die Ehe mit der ihm seit Kindheit versprochenen Isabella von Hainaut ein. Als er aber Richard begegnet, gerät seine Welt ins Wanken und die Liebe tritt in sein Leben - in Form eines anderen Mannes, der ähnlich mächtig ist wie er selbst…

Die Geschichte wird abwechselnd aus der Ich-Perspektive von Richard und Philip erzählt. Ich habe beide Protagonisten geliebt, denn sie sind auf ihre Weise einnehmend und sympathisch. Richard, der nach außen starke Kämpfer, dessen Persönlichkeit so tiefgründig und zart erscheint. Philip, der körperlich schwächliche, nach außen kalte und intellektuelle Regent, gefangen im Korsett der royalen Verantwortung, der fast zerbricht an seiner Neigung und seinen wahren Gefühlen für Richard.

Bei beiden spürt man das Gewicht der genealogischen Macht, die sie in eine Rolle zwingt, die sie sich selbst nicht ausgesucht haben und die sie seit Geburt - bei Philip - und seit dem Tod des Bruders Harry spielen müssen: die des (zukünftigen) Regenten eines mächtigen Reiches.

Isabella ist eine "Ally"-Figur. Sie möchte zwar einen Erben, bestärkt aber ihren Gatten Philip darin, seinem Herzen zu folgen und eine Beziehung mit Richard einzugehen bzw. diese zu vertiefen. Natürlich sagt der Verstand, dass die reale und sehr junge Isabella wohl kaum derart moderne liberale Vorstellungen gehegt haben dürfte. Aber es wäre doch so schön und man will es in diesem Roman auch einfach glauben dürfen.

Sprachlich hat mir das Buch auch ausnehmend gut gefallen. Naturmetaphorik spielt eine große Rolle. Die verwendete Sprache ist sehr bildlich und melodisch, bei manchen Sätzen musste ich ob ihrer erhabenen Schönheit innehalten und das Buch fest an mich drücken (ja, man kommt sich dabei idiotisch vor). Ein paar Wendungen und Sätze, die mir besonders gefallen haben (ich habe noch einige mehr angestrichen):

"names began to process like pageant players -Henry, Harry, Geoffrey, Philip [...] if the arrow had struck [...] What would I have left behind, except a corpse buried in wet leaves, and the thunder, and the beginning of rain?" (52)

"I did not have Philip, but at least I now had the sense I had marked him somehow. I could pretend that my touch would remain with him permanentely, a stain upon his lip where my thumb had brushed over his mouth, like the inkblot on his papers." (133)

"I am nothing like the stars." "You are," he replied. "You are as lovely, and almost as distant." (174)

"I only knew that, if he was never to be mine, I might at least lose him here; in the snow under blue skies, with only the cold as our audience." (190)

"You are the sky above me and the ground below, you are the rain and the sun and the snow and the grass. You are winter and you are spring. I cannot escape you." (216)

Für mich war Solomon's Crown (übrigens der Name einer Pflanze, die nur im Winter blüht) ein wunderbares Wiedersehen mit den Plantagenets, mit denen ich mich schon oft in Form historischer Romane beschäftigt habe. Es gab die obligatorischen Schlachten- und Kriegsszenen, die royalen Verschwörungen, etc. Aber das alles wurde homogen in die Haupthandlung um Philipp und Richard eingeflochten. Die queere Komponente war die Kirsche auf der Torte und hat dem Roman das gewisse Etwas verliehen. Es lebe die Fiktion, in der alles möglich ist!

Donnerstag, 12. Oktober 2023

"Leonard and Hungry Paul" von Rónán Hession

Im Frühjahr konnte man das deutsche Bookstagram kaum öffnen, ohne dass einem "Leonard und Paul" entgegen sprang. Dies hat mit der deutschen Übersetzung zu tun, die bei Woywood&Meurer erschienen ist, die den Verlag extra für diesen Roman gründeten. Puh, ganz schöne Vorschusslorbeeren. Natürlich dachte ich mir, dann muss das ja wirklich extrem gut sein, das Buch. Die Rezensionen überschlugen sich mit Superlativen, die entsprechende Buchbox war schneller ausverkauft als ich Schmökerbox sagen konnte. Statt die neu erschienene Übersetzung für stolze 26 Euro zu kaufen, war ich etwas böse und habe mir das wesentlich günstigere - und wie ich finde optisch sehr grenzwertige (was soll das mit diesem Fisch auf dem Cover? Wahrscheinlich weil Fische so stumm sind wie Leonard und Paul und Pantomimen?) - englische Taschenbuch gekauft (es war immerhin nicht beim bösen A…). Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich englische Bücher auch meistens lieber auf Englisch lese, das Studium der Englischen Literaturwissenschaft muss sich ja wenigstens ein bisschen auszahlen. Zur deutschen Übersetzung kann ich also nichts sagen.

Ich habe lange gezögert, meine Rezension zu posten, weil einfach so viele hier dieses Buch geliebt haben. Da will man dann auch nicht sagen: Häh, was habt ihr alle, das Buch ist doof. Aber ich will ehrlich bleiben und dazu gehört eben auch meine "honest review" zu einem Hypebuch.

Also, es sollte um diese zwei "normalen" Typen gehen, die so herrlich normal sind, dass die/der LeserIn sich ob dieser Normalität so sehr mit den Protagonisten identifiziert und freut und Tränen der geteilten Normalitätsfreude vergießt. So und jetzt kommt's: Ich bin scheinbar nicht "normal" und würde es so gerne sein. Ich will dieses Buch auch feiern und genial und nerdig süß finden und vor allem: so herrlich normal. Ich möchte wirklich niemandem auf die Füße treten, der/die das Buch toll fand/en. Das ist jetzt wirklich eine Minderheitenmeinung. Aber erstmal habe ich ewig gebraucht, den Roman zu lesen. Es passiert einfach sehr wenig. Ja, man könnte jetzt sagen, das ist so gewollt, aber dann ist das halt nicht mein Ding. Dies hier ist nicht "Warten auf Godot" von Hessions genialem irischen Landsmann Samuel Beckett, wo das Warten als Selbstzweck ein Ausdruck der existentialistischen Situation des Individuums in einer sinnentleerten Welt ist. Hier ist das Warten einfach: Warten auf eine unterhaltsame Handlung ohne Erfüllung dieses Wunsches (aber scheinbar nur in meinem Fall).

Der "komödiantische" Höhepunkt ist die Szene mit der Keksdose und ich habe bei vergleichbaren Memes mehr gelacht. Die Beziehung zwischen den Freunden wirkt auf mich nicht herzlich, sondern eher wie eine zwanghafte Schicksalsgemeinschaft, der beide am liebsten entfliehen möchten. Die Dialoge gefüllt mit Binsenweisheiten, die einem Lebenshilferatgeber von Dale Carnegie entstammen könnten. Ein bisschen interessiert hat mich eigentlich nur Leonard. Seine Geschichte ist zumindest etwas "realistischer" und nachvollziehbarer. Die Figur Paul hingegen (warum heißt er im Original eigentlich "Hungry Paul"?) wirkte auf mich zu gewollt "nerdig". Die Sache mit der seltsamen Preisverleihung und den Pantomimen ließ bei mir nur zwei Gefühlsregungen zu, nämlich: "Cringe" und "Gähn". Und die ausführliche Nebenhandlung mit der Hochzeit von Pauls Schwester. Why? (Spoiler) Ich dachte, die Situation würde eskalieren, sie würden nicht heiraten, es gäbe einen Seitensprung…aber nein, sie haben einfach nur ganz normal geheiratet. Normal halt, das Credo dieses Romans.

Ich hab noch nicht ganz herausgefunden, ob ich ein Herz aus Stein habe oder einfach nur blind bin, weil ich nicht sehe, was dieses Buch so toll und cosy und nice macht…Falls es jemandem ähnlich geht, dann bitte sagt Bescheid, ich würde mich dann nicht so allein mit meiner Meinung fühlen.

Sonntag, 8. Oktober 2023

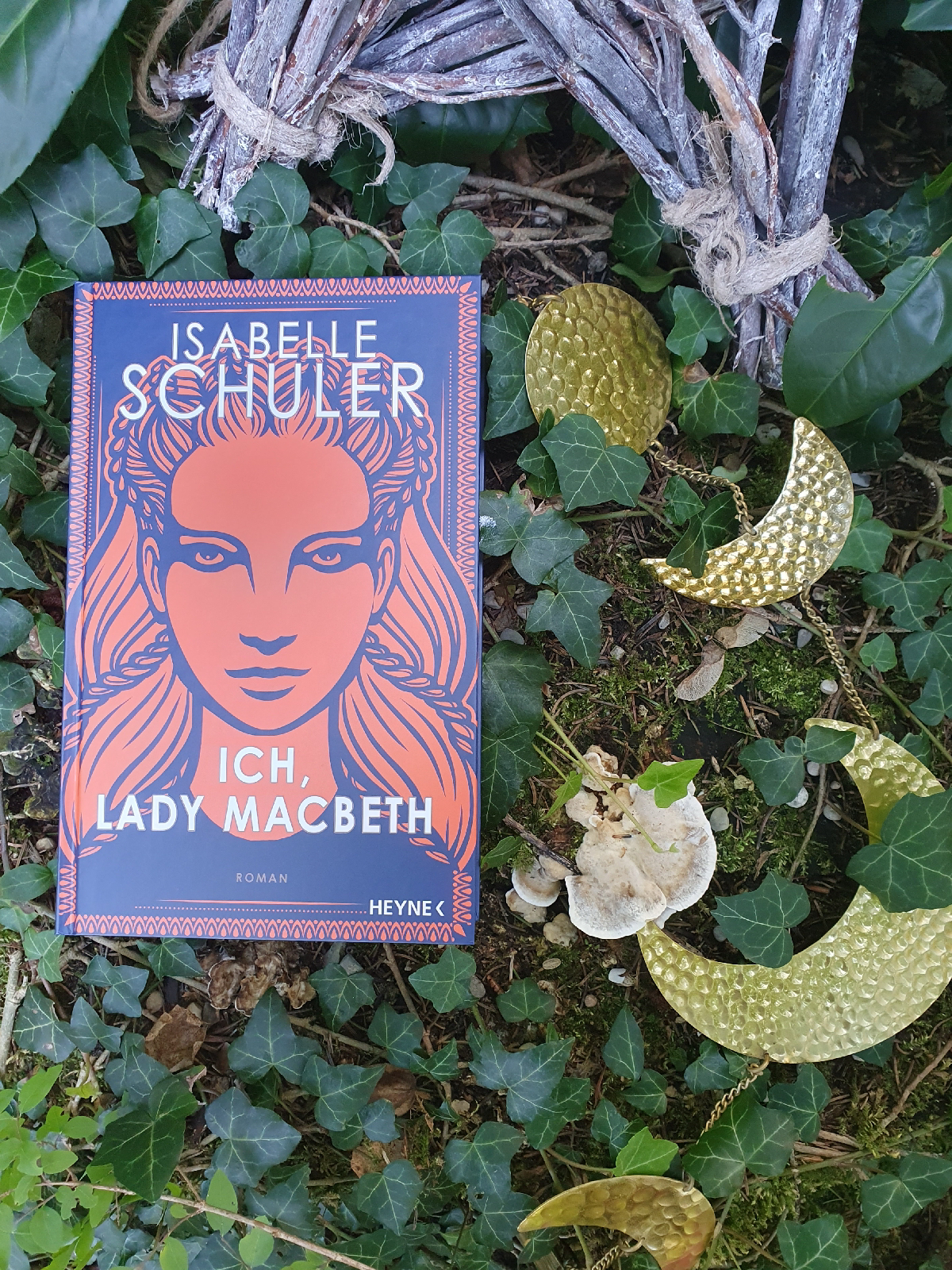

"Ich, Lady Macbeth" von Isabelle Schuler

Lady Macbeth ist mit Sicherheit eine der spannendsten Bühnenfiguren Shakespeares. Eine wahre Bösewichtin, getrieben vom Willen zur Macht, alles blutrünstig aus dem Weg räumend was sich zwischen sie und ihre Ambition stellt, Königin von Schottland zu werden. Ihr Mann Macbeth, ein grüblerischer Krieger, der sich von ihr - und einer Prophezeiung dreier Hexen ("Wann treffen wir uns das nächste Mal/Bei Regen, Donner, Wetterstrahl?") - zu den schlimmsten Taten hinreißen lässt, die ein Mensch begehen kann: Der Mord an Kindern, der Mord an einem König, der Mord an Gästen im eigenen Haus (was im damaligen Wertesystem wohl als das größte Sakrileg galt, wie es auch Shakespeare in seinem Stück immer wieder betont).

Isabelle Schuler hat mit "Ich, Lady Macbeth" quasi ein Prequel zum Stück von Shakespeare geschrieben. Tatsächlich sollte der Roman eigentlich eine Fernsehproduktion werden, wie es im Nachwort der Autorin heißt. Dies merkt man dem sehr szenisch gestalteten Romanwerk auch durchaus an, aber nicht im negativen Sinne. Durch die schnelle Abfolge von Szenen, Rückblenden und unterschiedlichen Schauplätzen wird es niemals langweilig. Schuler konnte sich, wie sie sagt, nur auf wenige historische Fakten stützen - tatsächlich hat Lady Macbeth wirklich gelebt - vieles ist erfunden, aber das sehr kreativ und stimmig. Zudem gibt es einige im Plot versteckte "Easter Eggs" für die Shakespeare-Fans. Eine Kenntnis des Stücks ist nicht nötig, aber sicherlich wird man Figuren wie Duncan und Malcolm wiedererkennen (und natürlich die Protagonistin sowie MacBethad), wenn man es gelesen oder gesehen hat.

Wir erleben die Geschehnisse aus der Ich-Perspektive von Gruoch, die ihre eigene Geschichte erzählt - von ihrer Geburt bis zu dem Punkt, an dem sie zu Lady Macbeth wird. Im Schottland des 11. Jahrhunderts hat der neue christliche Glaube Einzug gehalten, viele Menschen aber begehen heimlich noch die inzwischen verbotenen heidnischen Bräuche. So auch die weibliche Linie von Gruochs Familie, die von den Pikten abstammt. Ihre Großmutter ist Druidin, ihre Mutter praktizierende Heidin. Gruochs Vater Boedhe ist der Sohn des ehemaligen schottischen Königs Coinneach, der vom jetzigen König Malcolm gestürzt wurde.

Der zentrale Moment in Gruochs jungem Leben ist eine Prophezeiung, die ihr ihre Großmutter im Alter von fünf Jahren macht: "Du wirst die Größte von uns allen sein. Dein Ruhm wird sich in ganz Schottland und England verbreiten. [...] Du wirst unsterblich sein."

Als Enkelin eines ehemaligen Königs und Tochter eines Earls wird Gruoch schnell zum Spielball von dynastischen Interessen, doch die Prophezeiung hilft ihr, alle Schmach zu erdulden: Sie muss überleben, sie muss Königin, sie muss unsterblich werden. Schuler gibt dem ruchlosen Verhalten von Shakespeares Bösewichtin einen nachvollziehbaren Hintergrund. Sie versucht zu erklären, wie sie zu der wurde, die das Blut nicht mehr von ihren Händen bekommt und schließlich an ihrer Schuld zugrunde geht. Und das macht die Autorin auf sehr nachvollziehbare und unterhaltsame Art und Weise. Dass der stille Macbethad waldgrüne Augen und schwarze Locken hat, sei nur am Rande erwähnt.

Am Ende wäre es zwar schön gewesen, wenn die handelnden Personen einmal weniger ihre Lippen "geschürzt" hätten, aber das tut dem Eindruck eines sehr gut lesbaren, spannenden Historienepos, dessen Handlung auf einem der berühmtesten dramatischen Werke der Weltliteratur beruht, keinen Abbruch. Ein wunderbarer Schmöker für den Herbst und Winter, den ich wahnsinnig gerne gelesen habe.

Herzlichen Dank an das Bloggerportal für das Rezensionsexemplar.

Aus dem Englischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann.

Samstag, 30. September 2023

"Feuer" von Maria Pourchet

Dienstag, 26. September 2023

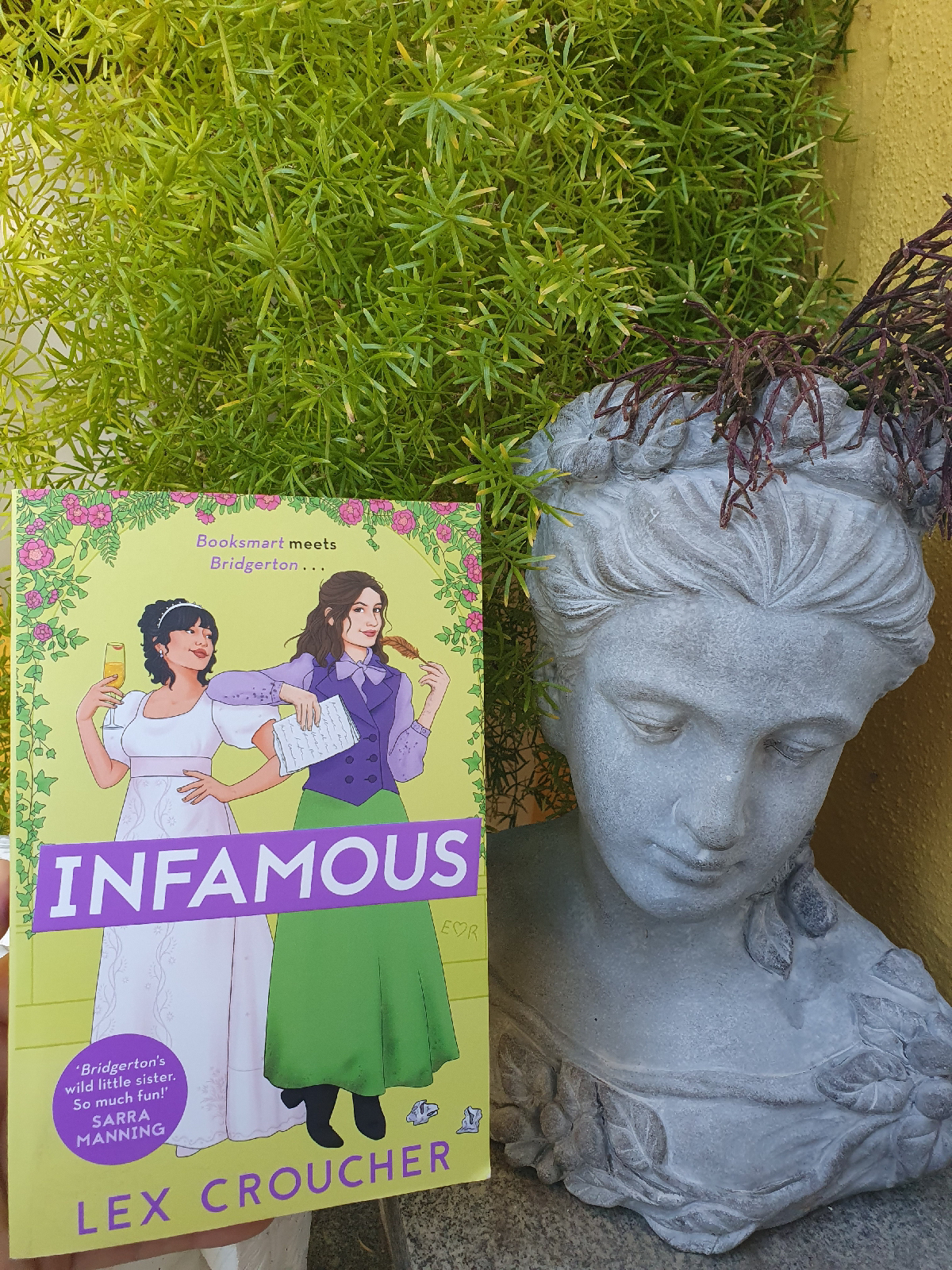

"Infamous" von Lex Croucher

London um 1818 (Mary Shelley hat zum Zeitpunkt der Handlung "Frankenstein" bereits geschrieben und Lord Byron lebte noch): Die 22-jährige Edith (genannt Eddie) Miller wünscht sich nichts mehr als Schriftstellerin zu werden. Ihre beste Freundin Rose Li, mit der sie in letzter Zeit immer öfter Küssen "übt", möchte schnellstmöglich heiraten, sie weiß nur noch nicht, wen. Als Edith ihren Jugendschwarm, den berühmt-berüchtigten Dichter Nash Nicholson kennenlernt, kann sie ihr Glück kaum fassen: Er ermutigt sie, ihren Roman zu vollenden und lädt sie zu diesem Zweck ein, den Herbst mit ihm und seiner Künstler-Entourage auf seinem Landsitz zu verbringen. Dieser entpuppt sich als auf einer winzigen Insel gelegenes Herrenhaus, das schon bessere Tage gesehen hat. Verwunschener Gothic-Flair und die Gesellschaft von Künstlern - was will man mehr, um Inspiration zu erlangen? Dass Rose und ihr Verlobter, der Kaninchen züchtende Gentleman Albert Rednock, ebenfalls eingeladen wurden, lässt Eddies Herz - zumindest im Fall von Rose - höher schlagen. Doch im Laufe der Zeit mehren sich die Zeichen, dass Nash nicht der ist, der er zu sein vorgibt. Und Eddie beginnt sich zu fragen, ob es ihm wirklich nur darum geht, der Mentor einer aufstrebenden jungen Schriftstellerin zu sein…

Während Crouchers erster Roman "Reputation" die Persiflage eines klassischen Jane-Austen-Romans war, wo u.a. gesellschaftliche Konventionen und der Heiratsmarkt der damaligen Zeit karikiert wurden, ist "Infamous" eine ironische Auseinandersetzung mit den "Romantic Poets". Byron, Keats, die Shelleys, etc., waren ein unkonventioneller Gegenentwurf zum damaligen Establishment. Sie machten nicht nur Kunst, ihr Leben sollte auch als künstlerischer Akt verstanden werden. Nash Nicholson, der Protagonist von "Infamous" ist ganz klar nach dem Vorbild der Romantic Poets gezeichnet. Natürlich hat der extrovertierte Dichter auch eine Meinung zu seinem Konkurrenten Lord Byron. Er hasst seinen ehemaligen Schulkamerad nämlich, weil dieser als Dichter um einiges erfolgreicher ist als der wahrscheinlich nicht minder gutaussehende Nash. Eddie hingegen ist als Protagonistin sehr geradlinig: Sie weiß was sie will, zumindest was ihre schriftstellerischen Ambitionen betrifft. Dass ihre Beziehung zu Rose mehr sein könnte als Freundschaft, will sie sich aber zunächst nicht eingestehen.

Wie bereits in "Reputation" geht es auch in "Infamous" um toxische Männlichkeit, Mansplainig und hegemoniale Männlichkeit. Der gönnerhafte Schriftsteller, der die weibliche Kollegin nicht wirklich ernst nimmt und eigentlich ganz andere Motive hat. Anhand von positiv besetzten männlichen Charakteren wird aber auch aufgezeigt, dass es auch anders geht. Außerdem haben wir - wie immer bei Croucher - queere Figuren, auch die Protagonistin Eddie ist bisexuell.

Ein wirklich schöner, amüsanter und anspruchsvoller historischer Unterhaltsroman über die Herausforderungen einer (queeren) weiblichen Schriftstellerin im frühen 19. Jahrhundert. Für alle, die diesen Themenkomplex mögen, sehr empfehlenswert.

Montag, 25. September 2023

In eigener Sache: Interview bei Leserkanone.de

Mittwoch, 20. September 2023

"The Lamplighters" von Emma Stonex

Donnerstag, 14. September 2023

"A Single Man" von Christopher Isherwood

Sonntag, 10. September 2023

"Zwei Wochen am Meer" von R.C. Sherriff

Erstmal gilt mein Dank der wunderbaren Schmökerbox, ohne deren Sommeraktion ich diesen Roman wahrscheinlich nie gelesen hätte. Und da wäre mir wirklich was entgangen.

Der Roman "Zwei Wochen am Meer" ist 92 Jahre alt, so alt wie meine Oma es dieses Jahr noch wird. Er stammt von einem englischen Autor namens R. C. Sherriff (1896-1975), der mir ebenfalls bis dato nichts gesagt hat. Er verdiente sein Geld zunächst als Versicherungsbeamter und Dramatiker, später schrieb er in Hollywood Drehbücher. Karl-Heinz Ott, der Übersetzer dieser deutschen Neuausgabe, hat sein Leben im Nachwort nachgezeichnet und auch eine kleine Abhandlung über den Roman selbst verfasst. Sehr lesenswert, ich versuche trotzdem in meinen eigenen Worten etwas über das Buch zu sagen.

Die äußere Handlung dieses Romans ist alles andere als spektakulär: Wir begleiten Familie Stevens bei ihren jährlichen Ferien Anfang bis Mitte September - also genau zur jetzigen Jahreszeit - in Bognor Regis, einem englischen Seebad an der Südküste. Sie kommen hier seit ihrer Hochzeitsreise vor zwanzig Jahren jedes Jahr zur gleichen Zeit her. Immer steigen sie in der gleichen Pension, dem "Seaview" ab, die seit Jahren nicht wirklich modernisiert wurde. Die Familie besteht aus Mr. und Mrs. Stevens (er ist in seinen frühen Fünfzigern, sie in ihren späten Vierzigern, wenn ich richtig gerechnet habe), der Tochter Mary (20), dem Sohn Dick (17) und dem "Nachzügler" Sohn Ernie (10). Die Familie kommt aus der unteren Mittelschicht, sie hat ein bescheidenes Haus in einem Vorort von London. Mr. Stevens ist Büroangestellter in einem Lagerhaus, Mrs. Stevens Hausfrau. Die Tochter hat einen Job als Näherin/Verkäuferin in einem Modeladen, Sohn Dick hat seit Kurzem eine von seinem Vater vermittelte Stelle als Verkäufer in einem Schreibwarenladen. "Ich wollte über einfache Menschen schreiben, die normale Dinge tun", so Sherriff (Nachwort, S. 343).

Genau das Tun dieser "normalen Dinge", die Routinen, die wir alle erledigen müssen, bevor wir in die Ferien fahren und wenn wir bereits dort sind, macht tatsächlich den Reiz dieses Romans zum Großteil aus. Das Spannende ist: Was empfinden die Figuren vor und während dieser Ferien? Wie fühlen sie sich beim Verrichten alltäglicher Handlungen, wie dem Abschließen des Gartenschuppens, dem Aushändigen des Kanarienvogels an die einsame Nachbarin, dem Umstiegs-Aufenthalt auf dem Bahnhof Clapham Junction, der Mrs. Stevens regelmäßig in Angstzustände versetzt…Während die beiden großen Kinder der Stevens' über ihre Zukunft und ihre Gegenwart nachdenken, hängen Mr. und Mrs. Stevens gedanklich oft in der Vergangenheit fest. Über allem liegt eine gewisse Wehmut. Die Gewissheit, dass es die Ferien in dieser Familienkonstellation das letzte Mal geben könnte, hat sich zumindest bei den älteren Kindern schon im Bewusstsein festgesetzt, während die Eltern nur die Befürchtung hegen. Der abgewohnte Zustand des Hotels, der schlechte Gesundheitszustand der Inhaberin, das Flügge-werden der Kinder, das alles sind Anzeichen dafür, dass eine Ära zu Ende gehen könnte. Ob die Stevensens nächstes Jahr wiederkommen werden, erfahren wir leider nicht.

In diesem Roman geht es auch um die kleinen Entscheidungen, die wir treffen, die so große und nachhaltige Auswirkungen auf unser Leben haben können. Soll man sich die große, teurere Strandhütte mit Veranda leisten, um einen sehr viel komfortableren Urlaub zu haben als ohne diese zusätzliche Luxusausgabe? Auch die Vergangenheit wird in dieser Weise reflektiert.

Mr. Stevens stellt sich in einem Kapitel, in dem er über seine Frau nachdenkt, einige "Was-wäre wenn-Fragen", die sich für ihn als schicksalhaft erwiesen haben: Was wäre, wenn er nicht von seinem Arbeitskollegen gefragt worden wäre, ob er das Musical besuchen möchte, in dem seine Schwester mitspielt. Er hätte wahrscheinlich nie seine Frau kennengelernt, die als Freundin der Schwester ebenfalls als Laiendarstellerin mitwirkte. Welches Leben würde man leben, wenn man nur eine Kleinigkeit anders gemacht hätte? Eine Frage, die ich mir auch selbst oft stelle.

In unserer schnelllebigen Zeit, in der wir immer schneller "herausragende Ereignisse" präsentieren sollen, die nach 24 Stunden schon Schnee von gestern sind, tut ein solcher "leiser" Roman, in dem es um nichts anderes geht als das normale Leben und seine Routinen, unglaublich gut. Der von mir seit vielen Jahren hochgeschätzte Kazuo Ishiguro hat den Roman während des ersten Corona-Lockdowns als Wiederentdeckung empfohlen. Die Parallelen zu seinem wundervollen Roman "Was vom Tage übrigblieb" werden vom Übersetzer im Nachwort nochmal beleuchtet. Eine rundum lesenswerte Geschichte aus einer anderen Zeit, aber doch so zeitlos und allgemeingültig, dass jede/r etwas darin zu finden und wiederzuerkennen vermag. 100%ige Leseempfehlung.