Die junge britische Autorin Alexandra Benedict scheint ausschließlich Weihnachtskrimis zu schreiben. Gut, dass Weihnachten jedes Jahr wieder kommt. Der Tropen Verlag hat sich die deutschen Rechte an den Übersetzungen gesichert und kann so, seit 2023, jedes Jahr einen schön gestalteten Weihnachtskrimi im broschierten Taschenbuch ins Herbst/Winter-Programm nehmen (X-Mas-Krimi Nr. 3 “The Christmas Murder Game” ist bereits auf Englisch erschienen). Ich wäre fast letztes Jahr schon auf den Weihnachtszug von Alexandra Benedict aufgesprungen, also im wahrsten Sinne des Wortes auf den “Christmas Express”, in dem es einen Mord geben sollte. Die ersten Rezensionen haben mich allerdings davon abgehalten “Mord im Christmas Express” zu lesen - zu viele Triggerthemen und zu wenig Cosy-Christmas-Crime-Vibes, so der Tenor.

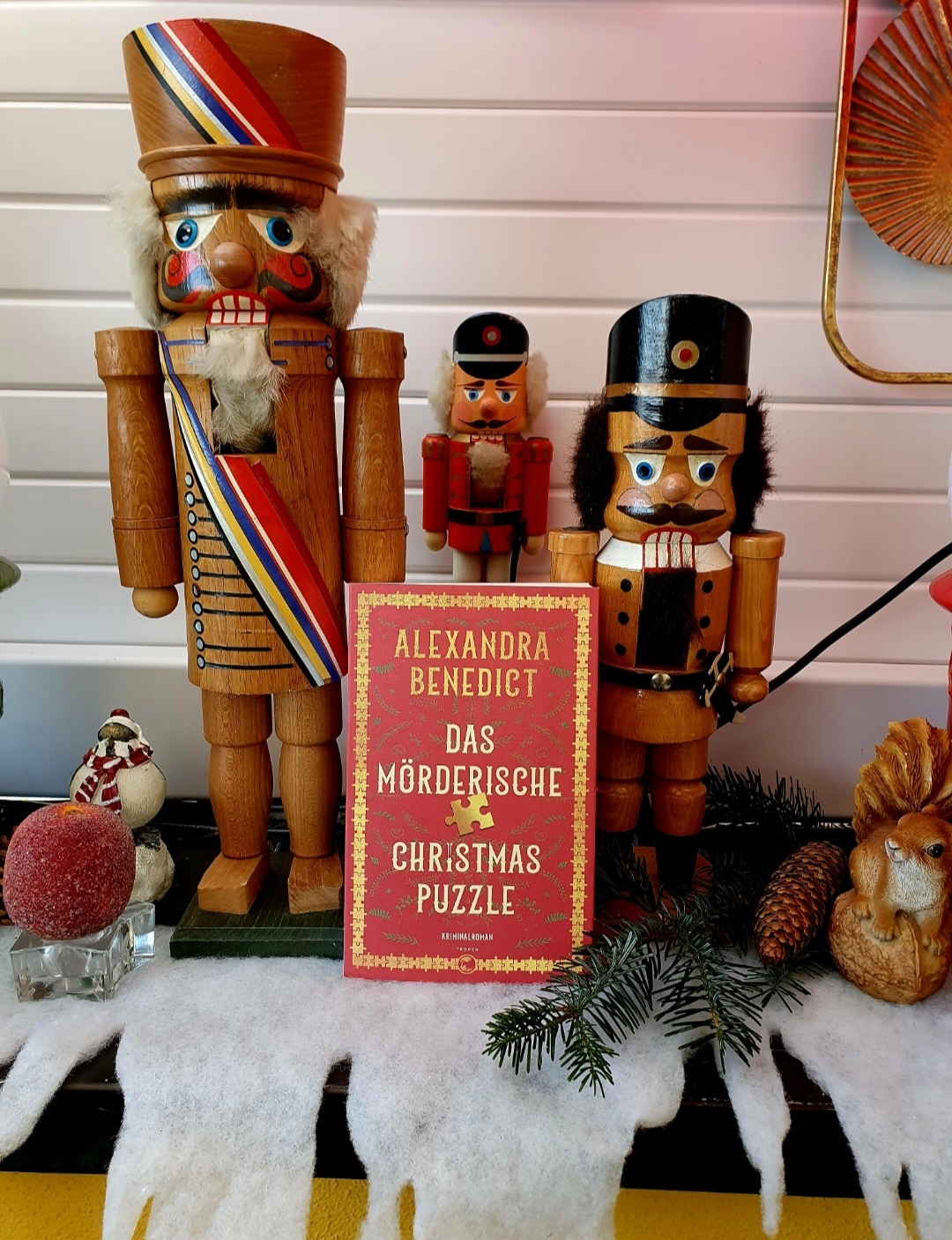

Wie es der Zufall will, war der zweite “Christmas-Krimi” von Alexandra Benedict, “Das mörderische Christmas Puzzle”, dieses Jahr im Schmökerbox-Adventskalender und hat so seinen Weg zu mir gefunden. Zum Glück möchte ich sagen, denn sonst wäre mir ein richtig spannender Krimi entgangen. Allerdings einer ohne “Cosy-Vibes”, denn ein Cosy-Krimi ist “Das mörderische Christmas Puzzle” wirklich nicht. Wir haben zwar durchaus einige Faktoren, die das Buch als Cosy-Krimi ausweisen könnten: Neben der hübschen Aufmachung wäre da natürlich die schrullige Ermittlerin Edie, die mit ihren achtzig Jahren und ihrem eigenwilligen Beruf als Kreuzworträtsel-Erstellerin ganz klar ins Schema ermittelnde Oma bzw. “Miss Marple” passt. Sie lebt außerdem allein mit mehreren Katzen und ihre beste Freundin ist ihre 90-jährige, noch schrulligere, Nachbarin Riga. Das war es dann aber auch schon mit cosy und vor allem positiv besetzter Weihnachtsstimmung. Edie hat tragische Verluste und tiefe Traumata erlitten - die liebsten Personen in ihrem Leben wurden ihr ausgerechnet zur Weihnachtszeit genommen. Was Edie wiederum zur Weihnachtshasserin machte. Und jetzt wird sie an Weihnachten auch noch Ziel der perfiden Weihnachtskarten einer Person, die ihr mörderische Puzzles schickt. Ihr Neffe und Ziehsohn Sean, seines Zeichens Detective Inspector im idyllischen englischen Küstenstädtchen Weymouth, dem Ort der Handlung, befindet sich in höchster Gefahr. Kann Edie die Rätsel lösen, bevor mehrere Menschen und ihr letzter lebender Blutsverwandter sterben müssen?

Schön finde ich, dass in diesem Roman anhand der Protagonistin Edie und ihres Ziehsohnes Sean queere Lebensweisen normalisiert dargestellt werden. Die sexuelle Orientierung der Personen ist im Weymouth des Romans nichts Besonderes und wird vom Umfeld völlig akzeptiert. Was in unserer modernen Welt, wie sie hier dargestellt wird (es ist eindeutig unsere Gegenwart, die erzählt wird), auch selbstverständlich sein sollte, aber oft leider noch nicht ist. Einzig das Adoptionsverfahren von Sean und seinem Mann Liam ist sozusagen das nicht alltägliche queere Handlungselement, da Männerpaare eher seltener Familien gründen als Frauenpaare. Edie hingegen ist als alte lesbische Frau auch ein interessanter Charakter, der so noch nicht oft erzählt wurde - zumal in Kombination als Ermittlerin.

Was die Krimihandlung anbelangt, so war diese wirklich spannend und ich war am Ende durchaus überrascht über die Auflösung. Ein sehr verworrener Fall mit mehreren Schauplätzen, bei dem man vor deren Ermordung doch ungewöhnlich viel über die Opfer erfährt. Setting und Atmosphäre haben mir auch gut gefallen, auch wenn das weihnachtliche Element oft in einen destruktiven Zusammenhang gesetzt wurde und dementsprechend negativ konnotiert ist. Also man kann das Buch auch ruhig nach Weihnachten lesen. Die Sache mit Sky hätte ich mir etwas anders gewünscht, aber man kann nicht alles haben.

Alles in allem ein toller, zeitgemäßer (Weihnachts-)Krimi, der manchmal eher an einen Psychothriller erinnert. Leider ohne Triggerwarnung (insb. Tod von Kindern/Verwandten). Aus dem Englischen von Elisabeth Schmalen.